2025年版!今後の米の価格はどうなる?安定的に購入する方法とは

2025年5月から始まった政府備蓄米の放出により、スーパーでのお米の店頭価格が落ち着いてきたと大手メデイアの報道が散見されるようになりました。

2024年8月に始まった『令和の米騒動』はいったん沈静化したように見えますが、はたしてそうでしょうか?

今後も落ち着いた価格が続くのでしょうか?

気になるのは、2025年の米の価格の動向です。

生産・直売現場に携わっている現役米農家が、2025年の米の価格を忖度なく、解説します。

①2024年の令和の米騒動が起こった背景と理由

長きにわたる減反政策による供給能力の低下

減反政策(生産調整)は、米の過剰生産を抑え、価格を安定させる目的で実施されました。具体的には、米の生産過剰を防ぐために、国が農家に対して作付面積の削減をすすめ、転作を支援し補助金を支給するものです。

しかし、この政策の長期化は、主食用米からの作付け転換や生産規模の縮小を生産者に促し、結果として日本の米の供給能力を低下させる大きな要因となりました。

※転作とは?:同じ農地で以前とは異なる種類の作物を栽培することです。例えば、米を作っていた田んぼで、麦や大豆、野菜などを栽培すること

安価な米価が約30年続いたために、離農者が増えた

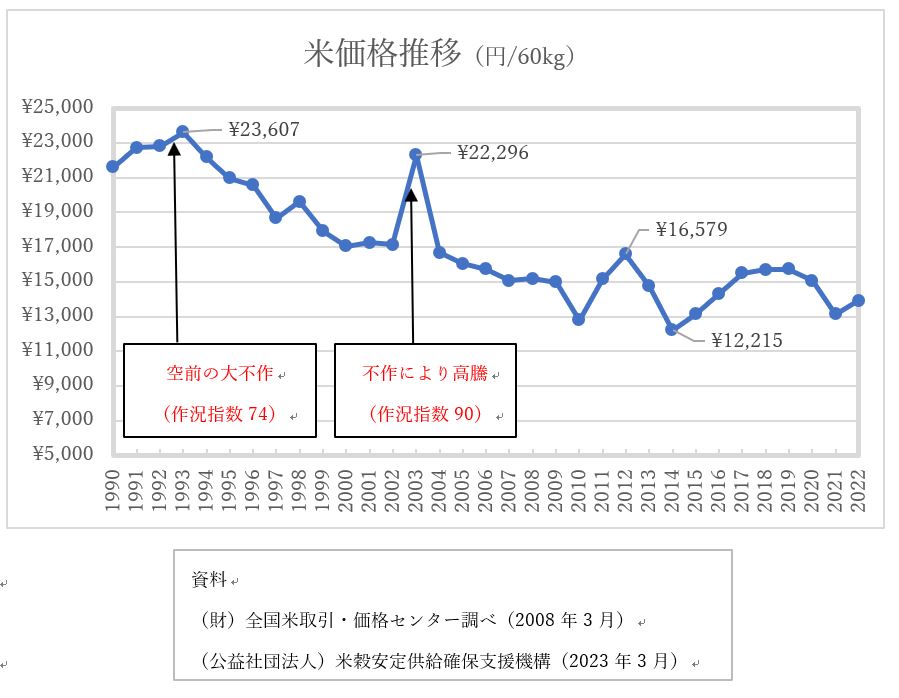

米価は1990年代のバブル期をさかいに、価格が少しずつ下落してきました。これは1990代後半から始まったデフレによるものです。

デフレはバブル崩壊後の景気低迷や金融システム不安を背景に始まりました。需要不足、供給過剰、金融政策の遅れなどが複合的に作用し、長期にわたるデフレが続きました。

このことにより、バブル当時の価格は2024年度産とほぼ同じ金額(24,000円/60kg)でしたが、2,021年度産は約13,000円/60kg、産地によっては9,000円/60kgを割るような地域もあり、生産者の生産意欲を根底から奪い、離農者を増やしました。

高齢化による基幹的農業従事者数の減少

また、高齢化による基幹的農業従事者の減少も深刻です。

デフレによる米価の下落もあいまって、事業的価値を見いだせないと思った若手の兼業農家が、米作りから離れていきました。団塊の世代ジュニア(1971~1974年)以降の年代(私もそうですが・・・)では、米作りの後継者は、地域で数えるほどの人数になってしまいました。

※基幹的農業従事者:農業就業人口のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者。農林業センサスの推計では 2020年の136万人が2030年には83万人となり、2050年には36万人へと30年間で100万人減(▲7割)となる模様。

年々、お米に猛暑による高温障害の影響(収量や品質の低下)が出ている!?

お米は熱帯の食物で暑さに強いはずですが、日中35度を超えたり、夜30度を超える熱帯夜が続くとお米に高温障害がでて、生産量が落ちたり、品質の低下が顕著に表れます。

お米は、日中、光合成により二酸化炭素と水からお米の基となるデンプンを作ります。そして、夜にそのデンプンをお米へためて美味しいお米になっていきます。

しかし、夜の気温が高いと、本来お米にためるべきデンプンを、自身の生命維持のエネルギーとして使ってしまいます。そのため、夜に気温が下がらないと、お米へのデンプン供給が滞り、品質の悪いお米ができてしまったり、収量が落ちたりします。

この傾向は、今後も続くかもしれません。

②バブル期から2025年までの米の価格変動

1990~2022年までの米価変動

上記のグラフは、JAが農家に直接払いをするときの概算金の推移です。つまり、農家がJAに売ったときの金額です。2024年8月に『令和の米騒動』が起こりましたが、そのときの地元のJA概算金が22000円でした。

消費者側から見ると、この価格は、近年の価格と比べると高いような気もしますが、実はバブルの時の価格に戻っただけです。

米農家が事業を回す上で最低限の価格とも言えます。

2024~2025年の米の価格変動

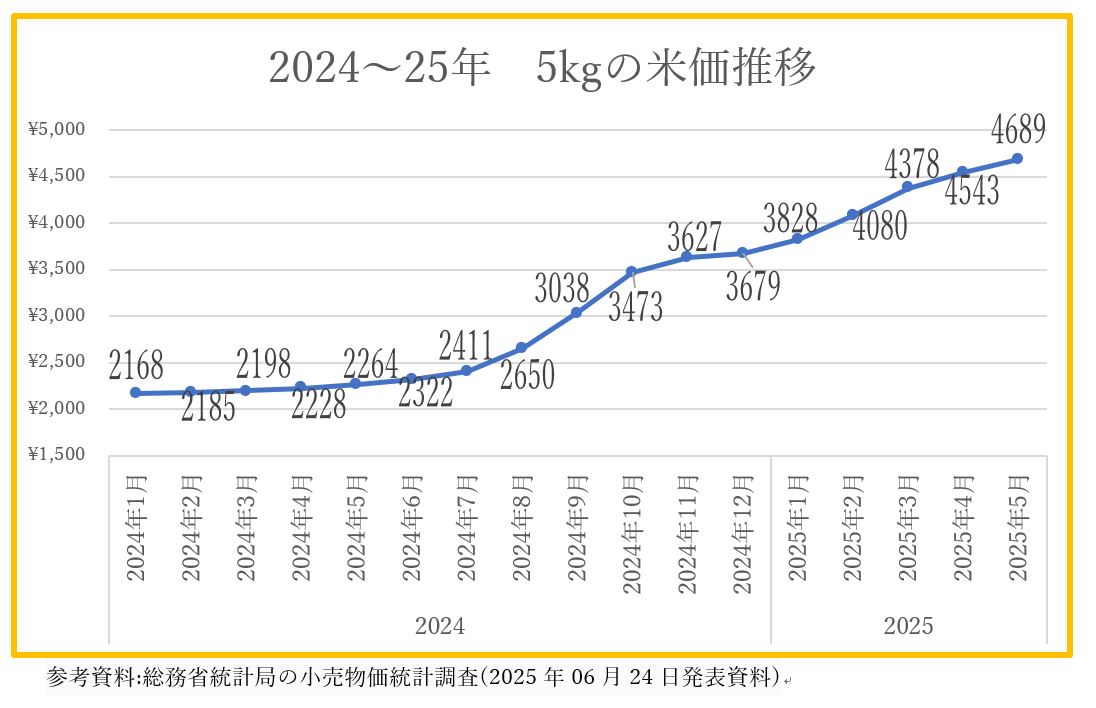

次のグラフは、2024年からのスーパー等での店頭販売価格です。

2024年8月から徐々に値上がりして2025年5月までに、5kgで4689円まで上がりました。その後、2000円の備蓄米放出で、7月上旬の店頭価格は3602円に落ち着いた模様です。

③2024年の令和の米騒動から米の価格高騰が続く理由

米の供給能力の低下の一因は、『水田活用の直接支払交付金(ステルス減反政策)』である!?

減反政策とは、農家に『米をつくるな!』と言う政策です。

この政策は2018年度をもって廃止されましたが、一方で、『水田活用の直接支払交付金』の影響が大きく出てきました。

この政策は、田んぼでお米を作るのではなく、お米以外の作物を作れば、作物の種類によって補助金を支給するという政策です。

農家の間で『お米を作っても儲からん!生活できない!』と米価が最低価格に下がっていたため、多くの農家がこの交付金を目当てに、米以外の作物を作るようになりました。

これも間接的には減反政策と同じで、米の生産量をおさえる作用があります。

この政策は現在でも残っており、これらのことから、米の生産量は年々減少し、2024年の令和の米騒動を起こした一因となっている可能性があります。

2025年も日本列島が酷暑化! お米も高温障害で年々減収している!?

今年は、東海地方でも、例年にないスピードで7/4に梅雨が明けてしまいました。そのあとは8月の盛夏を思わせるような35℃越の猛暑日が連日続いています。

ここ数年(2022~2025)の夏場の気温は異常です。特に梅雨明け後の猛暑日の日数は50日を越え、地域によっては、田んぼの水がまったく入らず、稲が枯れてしまう地域も出ています(2025年7月現在)。

当家でも一部の田んぼで、川からの水をポンプアップして稲たちに給水しています。

水稲は、お米ができる出穂時期に水がないと、お米を作ることができません。もし、かろうじて穂が付いたとしても、商品として出せないお米(不良品)のとなり、減収となってしまいます。

このままでは、去年同様にお米の高温障害が発生し、生産量が激減し、米騒動が再来するのではないかと、心配しています。

肥料・燃料費(物流コスト)・機械費の高騰

1990年代のバブル崩壊以来、日本経済は30年間デフレで、この期間物価上昇も止まっていました。

しかし、2020年以降、世界の物価上昇の影響を受けて、ここ数年 急激な物価上昇の局面に入ってしまいました。

このため、農機具の価格も5年前と比べると1.5~2倍の値段に上昇し、肥料も資材も同じように上がっています。

お米の価格はバブル崩壊後のデフレの影響を受け、30年間にわたり下落し続けて、収益が上がらなかったため、農業者は農機具の更新はできす、農機具の故障と共に農業を離れる人がどんどん増えているのが現状です。

世界の物価指数、穀物指数の上昇、米の需要増によると米価の上昇

世界の人口増加、ロシアとウクライナやイスラエルとイランの戦争勃発、世界中で起こる異常気象(猛暑)により、世界全体での穀物の需要度が近年 特に増してきています。

30年間のデフレにより物価上昇が止まっていた日本でも、世界の物価上昇にひっぱられて、2024年のお米の価格は前年に比べて1.5~2倍以上と高くなりました。

国によって差はありますが、世界の物価指数が着実に毎年伸びていることからも、日本産の米価の上昇は、今後も続いていくと思われます。

④備蓄米放出と輸入米がもたらす米の価格の影響

安価な備蓄米を放出したことにより、市場での米価が下落した

昨年秋から、明らかに日本本土のお米の量が減ったために、お米の争奪戦がはじまり、価格が2倍以上になって令和の米騒動が勃発しました。

このため、政府は備蓄米を市場に安値で放出し、市場価格の安値安定化を行いました。

本来 備蓄米は、不作や災害などによる米不足に備えて、政府が購入・保管する国産米のことです。また食糧法に規定されており、緊急時の食料供給を確保し、農家を支援し、市場を安定させるという多面的な機能を持っています。

今回の備蓄米放出は、想定された状況と違う形で放出されました。

これによって、米農家は未来の米価下落に不安を覚えさせ、消費者は家計の助けになると喜びました。

安価な輸入米の導入は、市場での米価下落を引き起こす

日本政府は消費者の要望を聞き、米価の安値安定をめざして、アメリカ合衆国からの輸入米の輸入を検討しているようです。

確かに、超大規模でつくった低価格のアメリカ産米(カルローズ米)は消費者の懐を痛めることはないと思います。

しかし、日本の米農家はどうでしょうか?

もし政府が、輸入米導入政策を行えば、低価格のアメリカ産米に引っ張られ、日本産米の価格は下落するでしょう。

採算割れ必至の2,000円/5kgの米価以下になる可能性があり、米農家の経営に大きな圧迫感を与えることになるでしょう。

過剰な米価下落は、将来、日本産の米価高騰につながる

米農家の高齢化・農業者人口の減少の主因は、採算性を無視した『米価の安値』が長きにわたり続いたためです。

日本政府の輸入米の導入は、30年下落が続いた米価の安値を定着させ、疲弊した高齢の米農家を大量離農へ導くことになるでしょう。

一度に多くの生産人口を失った生産現場は、大規模化への対応が追いつかず、おそらく日本産米の生産量は一時的に激減し、ひいては、日本産米の高騰につながります。

高騰したお米は、日本人対象のお米ではなく、外国の富裕層の商品となっていくと想像されます。

⑤2025年以降の米の価格はどうなるか?

現在も続く卸業者らの米争奪戦! 農家直売の問い合わせも急増中!

2025年7月現在、大手メデイアで米不足の内容は昨年に比べるだいぶ少なくなっているように見えます。

ですが、現場の米農家からすると、『米卸業者』『ホテル』『レストラン』『喫茶店』そして『個人顧客』からもお米の早期契約・直売を求める話が次々と入ってきます。

このことから私は『まだ、米騒動は終わっていないのではないか?』と感じることがあります。

これらの事から、『今後も日本産米が、大きく価格を落とす事はないのではないか!?』と考えています。

当家にも民間業者から輸出米のオファーあり

当家の生産規模は15haで年間約70トンの生産する小中規模の米農家であり、決して大規模の米農家でもありません。

でもこのクラスの米農家でも、『海外で御社のお米を使いたい』と言うオファーがあります。

今までではとうてい考えられなかった現象です。

このことからも、海外で日本産米の高品質で、美味しく、そして安価な食材として認知されていることが分かります。

今後も、間違いなく日本産のお米は海外のバイヤーが狙っていると、日々痛感しています。

政府が農家へ米の増産を指示!?でも今後も日本産米は少ない見込み???

7月に入り、政府が『お米の増産を指示した!』と言う記事を見ました。

『どのルートで指示したか?』分かりませんが、とりあえず、私のところには関係各所からそのような指示は来ておりません。

ただ、もし指示があったとしても7月に入ってからの指示では対応は難しいかと思います。

7月以降に田植えを行う地域はホントに少ないからです。

指示したからと言って、お米の増産は年間を通じて行うモノなので、長期の展望をもって計画的に進めていくモノだと考えています。

とりあえず、先にも述べていますが今年も昨年同様に収量が十分に得られるとは私は思っていません。

つまり、米価は今後も3000円/5kg台をキープして、物価上昇と共に価格は上がっていくと予想しています。

⑥2025年、米農家が思う日本産米の適正価格はいくらか?

三方良し!? 米農家が考える適正価格(一般米)は???

生産者は『お米を高く買ってほしい!』、でも消費者は『安くて美味しい日本産米がほしい!』と思っています。

では、双方が折り合いの付く適正価格はいくらでしょうか???

1反あたりのお米の生産費は約135,000円(農水省データ(令和5年産))と言われています。

近年、夏場の猛暑により稲の高温障害も出ることから1反の生産量は地域や土地の質にもよりますが5~7俵と言われています。

つまり、玄米30kgあたり27,000~19,300円となります。

また、5kgの小分け代や梱包費、保管代などの諸費を計上すると、日本産一般米の玄米5kgで約3,500円であり、米農家が米作りを続けていくことができる最低ラインと言われています。

※ 1反=1,000㎡=300坪=(50坪の建売住宅×6軒分)

ちなみに、白米での価格は、同じ量であれば1割ほど上がるのが一般的です

(例:玄米5kgで3,500円のとき、白米5kgで3,850円)。

有機減農薬米は一般米の約1.2~1.3倍、有機農薬不使用米(無農薬米)は約1.5~2倍が適正価格。

有機農法での減農薬、農薬不使用米になると、さらに価格が上がります。

これは有機米になると化成肥料を使う農法に比べて、有機米は収量が約1.5~3割ほど少なくなります。

また、有機栽培では苗の生長が一般米(化成肥料栽培)に比べて遅く、生産者の労働コストが増します。

さらに有機農薬不使用米になると、圃場内の雑草対策に時間と労力をとられるため、さらに価格は高くなります。

有機減農薬は一般米の約1.2~1.3倍、有機農薬不使用米(無農薬米)は約1.5~2倍が適正価格と考えられています。

(例:一般米5kg玄米で3,500円のとき、有機減農薬米5kg玄米で約4,500円、有機農薬不使用米5kg玄米で約6,000円)。

⑦もう「米騒動」で慌てない!お米を安定的かつ適正価格で手に入れる賢い方法

日本産米(新米)の安定的購入は『農家直売』で『年間契約』が推奨される

昨年の『令和の米騒動』の原因のひとつに、旧来の米流通経路の複雑さが要因としてあります。

お米の流通経路を大きく分けると3つあります。

①『農家⇒地元JA⇒JA系卸売業者⇒スーパー・飲食店・個人客』、

②『農家⇒地元ライスセンター⇒卸売業者⇒スーパー・飲食店・個人客』、

③『農家⇒小売店・飲食店・個人客』の農家直売です。

昨今では、米取引に関わる新規の中間業者が①~③のルートに入り込むことが多いため、一部ではありますが、『中抜き』、『在庫保持による値段のつり上げ』の原因になっているのも事実です。

これらのことから、ネットショッピングが日常化した現代では、

③の農家直売による年間契約

でのお米の購入が一番安価で安定していると言えます。

安定した購入のため、直売できるお気に入り農家を2~3軒ほど、押さえておこう。

昨今ではネットショッピングが普及したため、多くの米農家が消費者へ直売するようECサイトを開いています。

化成肥料と農薬を使用した一般米から、有機農法、自然農法など生産者はいろいろな思いをもって生産しています。

ECサイトの中には、生産者の背景や米づくりへの思いが綴られているサイトもあります。

その中から自分の要望にあった農家を2,3軒おさえて、お米を年間契約することが米騒動に巻き込まれない購入方法の一つです。

⑧2025年以降も米の価格は上がる!適正価格でお米を手に入れよう

『令和の米騒動』の主因は自国内で需給のバランスをとり、米の価格安定のために始めた減反政策であったが、約50年にわたって減反政策を続け、食糧生産を抑制したことで、生産者の米離れを助長し、今の『米騒動』の主因を作ってしまいました。

米の生産回復には、耕作放棄地からの農地の再生、米生産者の基礎的な教育や、農機をオペレートする人材の育成が必要であり、号令をかければすぐにお米が作るわけではありません。また、世界中で穀物獲得競争が続いており、お米の価格も年々上昇していくと考えられます。世界の各地で戦争がおきており、食糧に対する各国の集荷競争も激しさを増してます。そのため、他国への輸入で食料調達を頼るのではなく、自国の生産量を高めることが、お米の過度な上昇を抑える由一の方法です。

2025年7月現在において、『米農家が生き残っていける米価』かつ『消費者もなんとか許容できる物価高も加味した米価』は3,500円/5kg前後の値段です。2,000円/5kg台のお米が市場の中心となれば、いずれ国産米の生産量は落ち、さらなる価格高騰が訪れます。

消費者にとってお米は獲得競争の激しい時代となりました。今後お米を安定かつ適正価格で手に入れるには『農家直売』で『年間契約』が推奨されます。お米は保存の仕方にもよりますが、1~3年であれば備蓄ができるので、新米が出始める8~11月頃に、消費する1年分を『農家直売』、『年間契約』押さえていくことが、一番安定して安値で購入することができるのでオススメです。